平成24年9月28日号

「暑さ寒さも彼岸まで」の言葉通り、秋分の日を過ぎてようやく秋の気配を感じるようになった今日この頃です。

メタボ気味が気になって最近はウォーキングを35分程度行っているのですが、歩くコースは車の通ら

ない川の淵で有酸素運動にもなり歩き終わった後は実に爽快で朝御飯も味しく逆効果にならないよう気をつけています。

このコースの中間地点に400メートル位にわたって

20本以上のクルミの木が自然繁殖している場所が

あるのですが、今年は「アメリカシロヒトリ」の被害を

受けてしまい、葉を食べられて、とうとう葉脈とクルミ

だけの姿に…

リンゴ園が隣接している場所ではさすがに被害を

警戒して伐採してました。

この場所から200メートルほど先に雑種地らしき

野原が有り、道端には野生化した小さなリンゴの

木が数本生えています。毎年小さな実(2㎝程)を

つけるのですが、リンゴ農家の方の話では「サナ

シ」と言って原型種との事。(これにスターキングや

フジなどの枝を接木するとちゃんとしたリンゴがで

きる のだそうです。

先日ご近所の方から頂いた野菜です。

「いんげん」の一種らしいです。

ボイルしてマヨネーズをつけて長いまま食べま

したが一本ずつかじっても食べごたえがなかっ

たので、束ねてほおばったところ、かなりシャキ

シャキしてとてもおいしかったで すよ。

ちなみに長さを測ったら60センチありました。

三週間前に食べたスイカの種を玄関わきに置いている

プランターに植えておいたら気がつかないうちに発芽し

ており小 さな実を三個つけていました。

一個だけ残しておいて後は摘み取り毎日成長を見守っ

ています。

現在直径10センチになってます。

「一球入魂西瓜」というところでしょうか。

ただ、 秋風が吹き始めてますから食べれる程になる

事はな いでしょうね。

平成24年9月10日号

9月に入っても暑さが続き勤労意欲の湧かない今日

この頃です。 先日、奥さんの実家から連絡があり桃

先日、奥さんの実家から連絡があり桃

が熟したのでもぎ取りにお出でとの事。 早速出掛け

たのですが完熟状態のが多くて、4~5個もぎ取って

るとその振動で完熟桃がボタリと落ちるんです。

特別美味しそうなのが地面に落ちて痛むのですが、

もったいないので何個も皮ごとかじりました。(かじる

と 甘い汁がプシュッと飛び出します)

収穫した桃は痛まないよう気を付けて貰って帰り、 ご

近所におすそ分けしてかなり喜んでも らいました。

この辺の土壌が良過ぎるのか二種のジャガイモを隣り

あわせで栽培したところ地下で合体したらしくメイクイー

ンと男爵いものハーフが出てきたそうです。18×18セ

ンチ程の大きさでしたがまだ食べてません(細長いメイ

クイーンとゴツゴツした男爵の合体いもはそれぞれの部

分でそれぞれの味がするのでしょうか)

長男夫婦が出掛けた先で買ったスイレンをくれたので

この頃毎日楽しんでます。午前9時頃から開き始めて

午後3時までは開いています。 数日でダメになるので

すがバトンタッチでもするかのように別の蕾が咲いてく

れるのです。 実に神秘的な美しさで螺鈿で表現して

も映えそうだし、良い漆芸作品ができそうな気がします。

黒石市に行ってきました。

金平成園は地主さんのお屋敷だったらしく主屋背後に

ひろがる広大な池庭から成り、複雑な石組を配した「大

石武学流」の流儀のお手本のような優秀な庭園として国

の指定を受けたとの事です。 写真のちょうど中心付近

の石の交差部分を礼拝石と呼び、この前に立って天地

に拝むのだそうです。(明治時代にこの家の住人たちが

毎日この礼拝石の前に立ち手を合わせた姿を想像し、

図々しくも合掌してお願い事をした私でした。 庶民的な

レベルの低いお願い事ですが・・・)

「黒石こみせまつり」を堪能したあと、家に帰ると娘の夫から荷物が届いており、開けてみてビックリ!!

巨大な粒のぶどうが顔を出したのです。 定規で測ったら直径が3.6センチほどありでか過ぎなので

「きっと大味じゃない?」などと言いながら食べたところかなりの高糖度で香りも良く果汁たっぷりでした。

私の母親は相当感激したらしく「こんな美味しいの食べたから死んでも悔い無い]などと言ってましたので

是非来年もお願いしたいところです。

( 品種は「藤稔」との事です ) ( 直径3.6センチの巨大粒葡萄 )

平成24年8月5日号

平川市碇ヶ関の道の駅のマルメロソフトクリームは香りも良く結構

人気なのですがもう一つの特産品に自然薯があります。

この自然薯を練りこんだ自然薯ソフトクリームを最近デビューさせた

らしく売り込みに力を入れてました。

特別粘りの強い山薯なので機械から出てきたクリームの見事なトグ

ロ状態の三回半ひねりの形を暫く溶けずに保っていました。

かなりねっとりしてます。

味は悪くはないのですが、コーヒー味は売り出さない方が良いと思い

ましたね。

碇ヶ関道の駅道路向かい側に「マムシ堂」と書かれ

た 大きな看板の事が前からきになっていたのですが、

大きな看板の事が前からきになっていたのですが、

ここ ではまむしを捕獲して加工などした物を商って

いるところなのでしょうか。

左隅に黄色い小さな看板が見えカラオケの文字が

見えます。

看板の色や文字からして経営は同一人物と思われ

るのですがこのカラオケ屋さんには蝮酒や黒焼きを

味わいながら絶大なる精力をつけギラギラ状態で

歌うのでしょうね。

この日は、そんな想像しながら家に帰りました。

あるひの夕方、買い物から帰ってきた奥さん

が実に不気味な野菜をエコバックから取り出

したのですが、この細長い野菜の全長を測っ

て見ると83センチもあり捻ると少し柔軟性も

あり、まるで蛇のようでした。

正体は「ちりめんきゅうり」というきゅうりの仲

間との事。直径4.5センチの小ぶりのトマトと

一緒に写真撮りしてみたのですが、如何です

か? キモくないですか?ちなみに、漬物・炒め物・和え物などにして食べるのだそうです。

つい最近の事、函館戦争で弘前藩に逃れてきた松前13代藩主、松前徳広(のりひろ)公の墓所が

弘前市長勝寺山門から80メートル南側で発見されました。一般公開もするとの新聞記事を読み、

さっそく出掛けて見ました。 松前藩も弘前藩も官軍についていた事もあり、助けを求めてたどり着い

たのは良いのですが、肺結核と痔疾の持病の悪化により数日後に25歳の若さで死亡したとの事。

埋葬は弘前藩主並みの重厚な構造で、格式ある埋葬儀式が行われたらしいです。

ちなみに埋葬から2年後に松前の寺に改葬されたので墓所の中には遺骸はなく、櫛や和ばさみや

かみそりや髪の毛が包まれた和紙等の副葬品が14点残されていたようです。

この付近は水分が豊富で、空気に触れない環境

だった事などが保存状態の良さを助けたとの説明

を受けました。

縦横4メートル四方の外枠の内側には炭が詰められています

榎本武揚・土方歳三率いる幕府軍と官軍についた

松前藩との函館戦争は松前藩が敗れた訳ですが

藩の重臣達は殿様が敗走後に病死したとあっては 墓の蓋に使われていた材木部品の数々

新政府への聞こえが悪いと考えて、自殺した事に

されたらしく、死んだ後まで時代の波に揺られ翻弄され続けた人生だったようです。

(殿様を辞めたいと訴えても聞き入れて貰えず悲惨な思いをし続けた実に可愛そうな殿様です)

墓所見学の後、弘前市藤代にある革秀寺で始まった「はす池まつり」を見に行きました。

ここはハスの名所として知られ周囲300メートルの池では淡いピンク色のハスや真っ白

な古代ハスの大輪が咲き誇っていました。

(神秘的で不思議な美しさを持った花ですね) (古代ハスもまぶしいくらいの美しさでした)

平成24年7月15日号

今年が20回目の節目にあたる田舎館村の田んぼアートが見ごろを迎えているとの事で早速出掛けました。

今年からは近くに第二会場を造成してそちらも楽しめるとの事。 ただし見学の有料化が始まった事で

今後の課題は、入館料に見合う、見応えのある田んぼアートが要求されそうですね。

ちなみに一箇所だけの料金は200円ですが共通入館券を買うと300円で両方楽しめます。

イネの上からカラースプレーしたアートだと勘違いした外人さんもいたようですよ。

(確か9種類のイネを植えて構成してる筈です。)

第二会場は「道の駅いなかだて」の中

にある高さ14メートルの塔の最上階よ

り眺めます。 題名が「順風復興」で震

災からの復興祈願でもあるようです。

ちなみに高所恐怖症の方にはあまりお

すすめしません。(建物には問題ありま

せんが、低い位置からガラス張りになっ

ていて目まいがしそうでした。)

第一会場はこれまで通り外観がお城の

ような役場庁舎の6階から見学します。

こちらは完全に見ごろを迎えていて、イ

ネの成長とともに「悲母観音と不動王」

が鮮やかに浮かび上がっていました。

(確かにスプレーでもしたような色彩で

すねー)

第二会場の向かい側にヤギ・羊・馬・孔雀などの飼育小屋が

ならんでいたので、暇に任せてぶらぶら一回りして最後に孔雀

小屋に行くと、いかにも自慢げに羽を広げた孔雀を見て観客

が歓声を上げていました。 そこで「写真を一枚!」と言いな

がら携帯カメラを向けたら、あら不思議。(背を向けるのです)

位置を変えても動いてしまいます。 (やはり背を向けます)

よっぽど私が嫌いなのでしょうね。 (ガッカリしました)

私に背を向け続けた孔雀

田舎館に隣接する黒石市に足を延ばし、前にも紹介させて

頂いた「松の湯」の前を通って気付いたのですが、幹の周り

の環境を変えて、まるで手厚く保護しているように見えたの

ですが、ひよっとして、この松を売り込む作戦が計画されて

いるのでは?

この付近は造り酒屋や古民家や老舗が昔からの姿をその

まま残した状態なので訪れる度にタイムスリップした気分を

味わえますよ。

今回は中村酒造近くの老舗屋敷を見て

周ってみたのですが、見覚えのある場所

に出くわし一生懸命考えていましたら、地

元の方が通りすがりに、「ここはロケをし

た所だ」よと教えてくれたので、その瞬間

「津軽百年食堂?」と訪ねたところやっぱり

その通りでした。

オリエンタルラジオの名演技を思い出しま

した。

仕事場の裏に種から植えた富有柿が昨年実を一個だけ

付けてくれた事をこのページで紹介させて頂きましたが、

今年は十数個実りそうです。

現在の直径が1.5センチ程度ですが今後が楽しみです。

平成24年6月16日号

昨年12月に雪の重みで倒れたシダレザクラの治療が弘前公園で

行われ樹木医の方々が真剣な表情で、根株に広がり根を腐らせ

る厄介なベッコウダケ菌の殺菌や、倒れた際に切れてしまった根

を 補強するための根接ぎ作業をしている現場に偶然遭遇し、暫く

見学さ せてもらいました。(まるで関係者のような顔つきで)

どうやらベッコウダケ菌が広がって根株の腐敗が進行したのが、

倒れた原因になったらしく、菌から守る有効成分「トリホリン」なる薬

を木 の幹 に注入し内部からも治療をしているのだとか。

根を補強するため、近縁のエドヒガンという桜の苗木の幹の

一部の皮をナイフで剥いでシダレザクラの根も同様に一部

分剥ぎ、剥ぎ部分同士をくっつけて植える「呼び接ぎ」という

手法で根接ぎをしたわけです。つまり苗木の根が吸った養分

や水分をシダレザクラに送るようになるのだそうです。

根接ぎ完了後は土をかぶせて終了ですが苗木の葉っぱ部分

は勿論ちゃんと外に出しておきます。

日を空けながら最終的には5箇所くらいに施すらしくまだまだ

長生きさせるつもりらしいです。

現在、 樹齢100年との事。

技術の発達は素直に認めますが、そこまでして生かす理由が

いまひとつ分かりませんが、まあ長生きはとりあえずおめでたい

事です。(ちなみに、この桜の木は二の丸に存在してますよ。)

植物園近くに牡丹の花が見れる場所があります。

見ごろ時期は終っていましたが、まだいくつか綺麗

に咲いてましたよ。

何となく良いですねえ。

「 綺麗でしょ 」と囁かれた気がしました。

弘前公園沿いの大浦町に「津軽塗の源兵衛」というお店があり、ここ

の駐車場でウチョウラン2人展(木村昭良さん・三上一郎さん)が初開

催との新聞記事を思い出し行って見る事にしました。

花の色や葉の紋様が通常と異なる「奇花」など300株

を展示しており見応えがあってとても楽しかったです。

ちなみに、何とこのウチョウランは花が1ヶ月近く咲くのだそうです。

(背景に陶器の皿を置きランをひきたてています) (山野草は花びらが小さくて可愛いですねー)

平成24年5月20日号

穏やかな五月晴れの日がある一方、朝から冷た

い雨が降り続いたりする日もある今日この頃です

が、いかがお過ごしでしょうか?

私の仕事とは絶対切り離せない物の一つに菜種

がある訳ですが、鯵ヶ沢町の岩木山のふもとに大

規模な菜の花畑あり見事な景色が評判を呼び多

くの見物客が訪れているとの記事を読み早速出掛

けました。鯵ヶ沢町の通称山田野地区で栽培され

ていて到着した瞬間目の前に広がる黄色のじゅう

たんに圧倒され暫く呆然と眺めてました。 弘前から見る岩木山と形が違いますが、なかなか良いですね。

岩木山の麓では八重桜が未だにあちらこちらで

咲き誇っていて楽しい道中でした。

美しいものはやっぱり良いですね‥‥‥

ここまで来たら鯵ヶ沢の海を見なくちゃと

思い立ち車を飛ばし暫くぶりに潮の香り

のする海風を体に受けたとたんに空腹を

おぼえ駅前の観光案内所に入り、ヒラメ

のヅケ丼の人気店を訪ねたところ、待っ

てましたとばかりにパンフを渡して説明

を始めたのですが、どこのも美味しそう

で、迷いに迷って、「汐風」というお店に

決定したのですが、大当たりでした。

極上ヒラメを贅沢にヅケにしてゆるい酢

飯の上にかなりたっぷりとのせてあったのでバクバクいっちゃいました。

当地では、ほぼ一年を通して水揚げされるのでいつでも食べれますし、

お店ごとに違った味が楽しめるようです。ちなみに価格は千円とお安く、

しかも美味しいイカメンチの他わかめと豆腐の味噌汁も付いてましたよ。

平成24年5月6日号

弘前の2日の気温は25度を超え4日連続の夏日

となり暑くて大変です。 季節はずれの暑さから

逃れたいのだけれど、弘前公園は花見を楽しむ

グループや団体さんでごった返しだし、公園は諦

めて近くの林に好物のタラの芽を採りに出掛けま

したが、まだ早かったみたいで収穫できずにいた

ところ、伐採されていたタラの木を発見し芽が出か

けていた枝を数本持ち帰り短く切って水につけたと

ころ高気温のせいか一気に成長しちゃいました。

もう少し成長させて食べようと思います。勿論天ぷら

で。 しかも焼酎を飲みながら。

連休でのんびり過ごしていたところ、珍客が我が家を

訪問し急に忙しくなりました。写真のハトがそのお客

様なのですが、足を痛めているようでテラスの上にじ

っとすわっていたので保護したところ足にはアルミの

環が付けられているので、これはレースの途中にアク

シデントがおきたのだと思い、環に彫られていた電話

番号らしき数字を読み取り、電話してみたところ、なん

と飼い主は富山市の人でした。

クロネコヤマトで送ってほしいとの事を言われたのですがもう少し元気を付けてからと思っています。

お米を何度か与えたのですが残すようになったのでホームセンターからハトの餌を買い食べさせた

ところ食いつきがやたらと良くホットした次第です。 一袋食べ終わる頃まで面倒みることにします。

5月4日の緑の日に十和田市現代美術館に初めて

行って来ました。 国際色豊かなアーティストによる

作品の数々なのですが、私に理解できたのは高さ

4メートルのリアルなオバサン像くらいのもでしたね。

それより美術館から少し離れた歩道に設置してあっ

た馬の像の方が分かりやすい美術作品に思えまし

たけど・・・・・・

5月5日の子供の日の弘前公園は

32万人の人が訪れたとの事。

今年の桜は、豪雪や低温の影響で

遅咲きが心配されましたが、開花後

はまさに駆け足で満開になり訪れた

方々は花吹雪を眺めたり、水面に浮

かぶ花いかだの情景を堪能して頂い

た事と思います。

連休最終日の6日は青森市浪岡にある常田健の土蔵の

アトリエ美術館に出掛けました。

中央の画壇に背を向け、東北・津軽の地でみずからも

リンゴ園を営みながらひとり黙々と身近にある光景など

をテーマにして絵を描き続けた画家で、土蔵のアトリエ

から生れた作品の数は300を超えていますが土蔵近く 二階から見た土蔵のアトリエ

に建設した美術館では時々作品の入れ替えをしながら

常時約30点ほどを展示しています。

生前、常田健は食事の時と入浴以外の生活をこの蔵で

過ごしたらしく夜中に突然起き出して絵筆を走らせる事

も度々あったとの事。 土蔵の中は撮影OKだったの

で二階にあった寝台そばからパチリ。(二階のこの場か

ら製作途中の絵を鑑賞しては思考を巡らせていたとも思

われているのだそうです。) 飲む男

水引人 (水不足の年は田んぼに引く水の奪い合いもあったようで、自警団を組み水を確保したのだそうです。

見張り当番が夜明けとともに疲れて眠りについた様子だとの事。)

平成24年4月15日号

弘前もようやく春がやって来たようです。

子福桜の蕾みがいくつか開いたとの記事を読み

早速公園に出掛けたのですが、先週とはまるで

風景が違っていて、雪もほぼ溶けて暖かく爽やか

な風が心地よい弘前公園でした。

11月中旬と4月中旬ころの二回咲く子福桜ですが

かなり高い枝の先についた蕾が少し咲きはじめ

てましたのでズームして撮ったのですが、子福桜

の良さが出てませんね。 昨年1月にご紹介した時

の写真は携帯カメラの割には綺麗に撮れてました

ので 宜しかったらご覧下さい。

開花の遅れで観光の方々をガッカリさせないよう

との事から本丸に上がる前の撮影スポット付近

の枝にビニール袋をかぶせて開花を誘引する実験

をしていました。 グットアイディアだと思いますが、

見た目が良くないのでエスカレートしないでほしいも

のです。

何はともあれ、園内は祭りの準備がちゃくちゃくと

進行していて、桜もそれに歩調を合わせるように

蕾がフックラ出始めていましたよ。

先週撮った写真とは随分違います。

平成24年4月8日号

日本各地の桜前線情報が流れている中、弘前には

まだ春は来てません。 今年は特に遅いようです。

日本最古のソメイヨシノが弘前公園にあるのですが、

今年の気候ではご高齢の老木には負担が重すぎる

と思いますね。写真の桜樹は明治15年の植栽ですか

ら樹齢130年ほどです。

本来ソメイヨシノの寿命は60~80年とされてました

が100年を越すものが300本以上も弘前公園にはあ

るとの事で、その管理技術は多くの専門家から絶賛

されているらしく、老木のその姿は確かに立派なので

すが、老骨に はこたえるでしょうね。 ちなみにソメイヨシノはオオシマザクラとエド ヒガンという種類の雑種

で明治初年以後、東京から全国に広ま ったのだそうです。

(今年は4月29日の遅い開花が報じられ、さくらまつり会期も5月7日まで二日程延長するらしいですので

どうぞ100年桜の晴れ姿見物にお出かけ下さい。)

左の写真は弘前城の三層目の小窓から

撮った風景ですが濠には氷がはっていて

雪もしっかりと残っています。

これだと敵をさえぎる濠の意味がないですね。

その昔、弘前の城攻めは冬が良いと考えた輩

もいたでしょうね。

今日の気温は4度くらいだったのでかなり厚着をして公園を

散策したのですが、それでも木々の枝をよくよく見ると結構

花を咲かせるべく準備を一生懸命やってるようでした。

中には黄緑色の蕾が微かに見える冬芽もあり「コツコツやっ

てるなあ」と呟きながら、花を咲かせないままで終わるであろ

う私との違いをしっかりと感じてしまった日になりました。

陽の良くあたる濠の辺りにはフキノトウが咲き始めましたよ。

まだまだ数は少ないのですが初物を食べて喜ぶ気持ちに似た

気分になりましたね。

北の郭では小さなマンサクの花が咲いていました。

平成24年2月11日号

1メートルを超える異常な積雪量と零下7度

~零下8度の異常な寒さの弘前ですが、今

年は新潟県をはじめとしてあちらこちらの県

で雪の被害が相当出てますね。

暖気せずに冷え込んでばかりなので、私の

仕事場裏の軒先が大変な状態になってます。

2メートル程せり出た氷の塊で幅が5メートル

程もありますが、こんなの見た事が無いもの

ですから、氷の内側にうまく入り込み 携帯カ

携帯カ

メラで記録写真をパチリパチリ。

仕事場に戻ってから5分程後に、なんとこの

塊が鈍い音をたてながら落下したのです。

写真下部にかすかに見える採光用の分厚い

針金入りガラス窓にも当たって粉々状態にな

りサッシ屋さんを呼ぶ事になりましたが、それ

よりもし時間がずれていたら私はどうなってい

たのでしょうか。 (ビビリまくりの日でした)

平成24年1月27日号

初詣、年賀状、おせち、お雑煮、・・・・。

新年恒例のあれこれが一段落するのが1月10日頃で

そろそろ日々の営みに戻るのもそのあたりが普通で

すよね。 でも今年の異常降雪量のおかげで20日過ぎ

まで屋根雪を下ろしたり除雪機で道をつけたりダラダラ

と時を過ごしてしまい、いい加減気を引き締めてがんば

らねばと思っています。先日吉野町煉瓦倉庫に設置して

ある 奈良美智制作オブジェ「メモリアルドッグ」の前を通

ったら、雪に埋もれて寒そうでした。弘前の積雪量は今日

現在で67センチとのことですが青森市はなんと127センチ

との事。

本年もどうぞ宜しくお願い致します。

ところで我が家のテラスには今の時期、鏡餅を網に入れ

てぶらさげます。 寒風にさらしながらたくさんのヒビを入

れるのが目的で、とことんひび割れした後細かく砕いて油

で揚げて食塩パラパラふっていただくのですがシャワーっ

とした食感でこれが焼酎と合ってとても美味しいんです。

ちなみに津軽地方では干し餅作りが盛んに行われていて

地域によって違いはあるものの一般にはごまや食紅などが

練りこまれた白やピンクの他に黄色もありカラフルな餅が

軒先や専用の小屋につるされます。干し餅は厳しい寒気に

二ヶ月ほどさらした後ストーブをたいた室内で仕上乾燥して

出来上がるわけですが、かみしめるとほのかに甘く素朴な

味わいのある美味しさです。私は子供の頃からバターやマ

ーガリンを付けてフライパンで焼いて食べるのが大好きでし (6~7センチ角に薄く切り分けて束にします)

た。

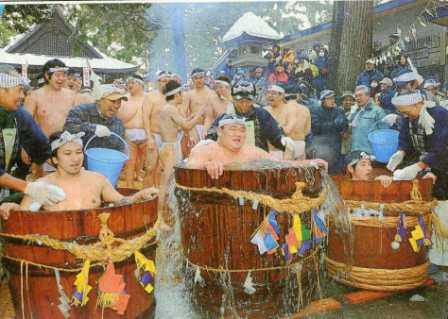

旧正月に当る23日弘前市鬼沢地区の

鬼(き)神社で、伝統の裸参りが行われ

ました。 冷水で身を清めた後地区内

を練り歩き五穀豊穣を祈願するとはいう

ものの、日中でも零下なのに冷水で満

たされた樽の中に入った後に一時間も

練り歩くわけですから私だったら相当な

金を貰 っても参加しませんね。

第一心臓麻痺で死ぬと思いますね。

大相撲十両の寶智山(ほうちやま)の出 (真ん中)

身地でもありこの日は関取も参加でした。

平成23年12月31日号

本年も今日で終わりですが、言うまでもなく

大変な年でしたね。 周りを見渡しても元気

のある人が変に浮いて見えた一年でした。

雪の量にしても大変で、年内に二度屋根雪を

下ろしたのは初めてです。

リンゴ農家も被害を出していて、雪の重さで

果樹が折れたり、割れたり、根こそぎ倒れた

りでため息ものですね。

五年くらい前に頂いた甘がき(富有柿)の種を仕事場脇に植えたのですが今では三メートル程の高さになり

紅葉の時期には目を楽しませてくれていましたが、今年全ての葉が落ちた後に気付いたのですが、なんと

柿の実が一個ついていました。

わずか5センチほどの小さな可愛い実で、眺めて楽しんでいたのに、ある日奥さんに収穫されてしまいました。

果汁タップリでしたが、おそろしく渋かったです。

甘がきのはずなのにおかしいと思い、園芸の本で調べたと

ころ、東北地方で栽培しても脱渋が完全でないのが欠点と

の事でした。

平成23年11月20日号

10月21日~11月13日を会期として弘前では

「菊と紅葉まつり」が開催されました。築城400年

祭を意識してか、様々な工夫がされており結構楽

しめました。 つい笑ってしまった場面を紹介しま

すね。

蜂が、 暫く休憩してました。

これって、怖くないですか? 逆効果じゃないでしょうかね。

子供が逃げちゃいそうですよね。

弘前公園の植物園の中にある、私の好きな「紫式部」が今年もその美しさを披露していました。

昨年はスケッチして帰り、漆で棗に書き写したのですが、完成直後に買い手が付き、上機嫌に

なった事を思い出します。 毎年見に出掛けるのですが今年は震災が有った年だけに感慨深

いものがありましたね。

奥さんの実家から貰ったリンゴと野菜です。

上のが「サンむつ」で左下が「金星」、右下は「王林」 左が「サンふじ」で右が「ふじ」

※ちなみに名称に「サン」が付くりんごは袋をかけず

に育てたという事らしいです。

確かに甘さと香りに違いを感じました。いかにも太

陽光をまともに受けた香りがします。また甘さも舌に

暫く残る感じですね。「王林」は袋を掛けずに育てます。

有袋の「ふじ」や「金星」は箱入り娘の如くうっすらと

化粧しているように見えないですか?

こちらはお上品な甘さと香りでした。

怪獣のような 不気味な容姿のこの植物はスパイラル

という名の野菜なんです。ブロッコリーとカリフラワー

の掛け併せらしいのですがほぼカリフラワーを食べた

感じでしたね。 美味しかったですよ。

平成23年10月1日号

いたるところにリンゴ畑が存在する弘前は今年も様々な

早生りんごが店頭にならんでいます。 トキ、キオウなど

は早生の割には甘さも強くおいしいりんごです。

真っ赤なりんごもいいけど黄色いリンゴの皮肌が好きで、

色漆で表現する事に挑戦するつもりでいます。

パネル作品に面白い形で応用してみますからご期待下

さい。

黒石市駅前近くの円覚寺本堂修復現場を見学する

機会を得、京都からお出でになった職人の方から

いろいろ専門的な事を聞いたのですが、驚いた事

に黒塗りしている柱や梁はすべて研出ロイロ仕上で

色漆を使わない以外は 津軽塗と製作工程が同じで

なんです。

柱に布を貼り、下地を何度も行い、黒漆を何度も塗り

刷毛目や埃を炭(静岡炭)で水研ぎした後、漆を摺り

つけ、乾燥後に磨きを入れて艶だしするのですが、

まさに同じなんです。 小物でさえも大変な仕事なの

に柱や梁ですからねえ・・・・脱帽です。

弘前の寺町に五重塔で知られる最勝院があり

五重塔周辺に咲いているヒガンバナが見頃を

迎え、燃える様な赤い花が雨上がりの秋空には

えていました。マンジュシャゲとも呼ばれていて、

説明書きの立て札を読んだところ、この花は

天界に咲き、今は亡き死者と現在に生きる

生者とがあいまみえるその時降りて来た喜び

として花を咲かせると言われているのだそう

です。律儀に秋彼岸の頃に咲く為ヒガンバナ

と呼ばれているらしいんです。

彼岸の時期に日本全土一斉に咲くのでしょうかねえ?

平成23年8月23日号

日本表象美術協会青森支部記念展が先日県立美術館で開催されました。

記念展では過去に大賞を受賞された方々の作品をずらりと展示していて来場された方々の目をひきつけて

いました。

作品の持つ魅力について探求したくなった私は、一つ一つの作品をじっと眺めた次第です。

すべてF100サイズです。 宜しかったら、じっとご覧になってみて下さい。

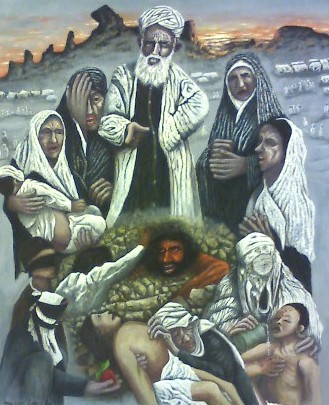

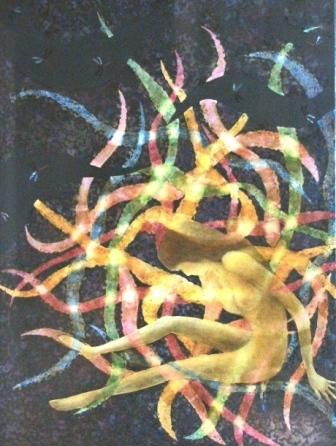

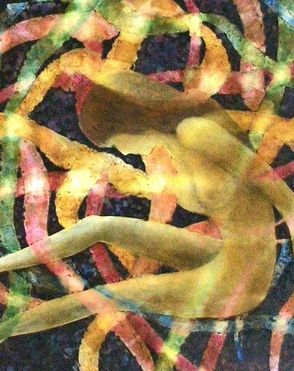

高橋正雄 作 「アフガンの夜明け」

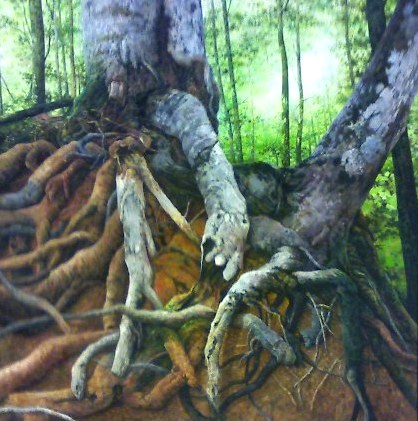

小田桐弘明 作 「 生命根 」

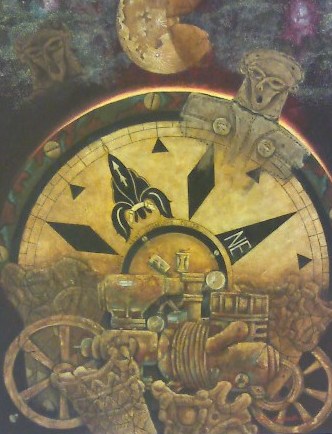

浪岡順子 作 「 時輝 」

小沢幸 作 「 刻 」

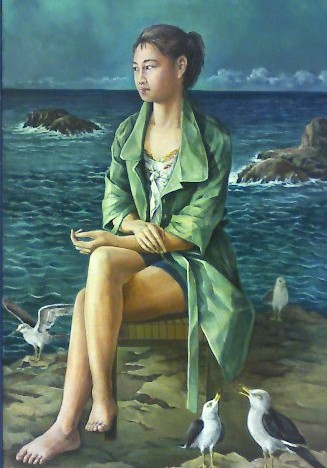

漆ではとても表現出来そうもない絵画

田村まさよし 作 を見学する事はチャレンジする精神を

「 八戸の海 」 鍛えますねえ 。

美術館の帰り道田舎館村役場に立ち寄り、田んぼアート

を見学しました。

今年の田んぼアートのテーマは、日本最古の物語である

「竹取物語」。 月の使者に付き添われ、月へ帰っていく

かぐや姫と、涙してそれを見送る翁(おきな)と媼(おうな)

の姿を、7色の稲で表現するのだそうです。

( 残念な事に今年の田んぼアートの欠点は一枚の写真にどうしても収まらない事なんです。)

Webカメラを設置してますから宜しかったらどうぞ覧下さい!

http://view.aomori.isp.ntt-east.co.jp/

平成23年6月5日号

日本表象美術協会弘南支部展が開催され私も展示させていただきました。

沢山の方々が出品されたのですが、特に印象に残ったのが赤石久男氏の日本画「北の浜」です。

奥深い雰囲気や質感表現に銀箔を巧みに使用しており、漆芸にも応用できそうでじっくり眺めた次第です。

赤石久男氏作 日本画「北の浜」

私の漆パネル作品「古・蓮歩」もご覧下さい

弘前公園本丸入り口付近に「鶴の松」があります。

この松は公園随一の銘木であるとのことで知られ幹周が2.6メートルあり、樹高6メートルで推定樹齢が

300年以上とのこと。 その昔、庭師により鶴の形に仕立てられ美しく優雅な老鶴形であることから「鶴の

松」と呼んできたのだそうです。 なお 向かいの石垣の中心には、

「亀の石」とよんでいる大石があり、鶴と亀の縁起物が計算されていたわけですね~

温泉やスキーで有名な大鰐町では毎年5月下旬に「つつじまつり」を開催します。

つつじの種類は30種近くあり総数1万5千本が「茶臼山」を埋め尽くすわけですから圧巻!

ただ、今年のまつり期間中の花の開き具合がイマイチだったらしく、あえてまつりが終わってから駆けつけて

いるひとも多いのだそうです。 わたしも出掛けてみたのですが、確かにきれいでしたね~

天 然 の 美し さ に は 脱 帽 で す

天 然 の 美し さ に は 脱 帽 で す

平成23年5月15日号

東日本大震災の被災地支援や原発事故収束の経過を全国民共通の

関心事として、数ヶ月がたちました。 災害があろうが無かろうが春には

桜が咲き、カタクリも我々の目を楽しませる。 ソメイヨシノが終わると

弘前は林檎の花が咲き始めます。

近くで咲いてたカタクリの花

被災地支援につなげようとJR東日本が企画した「弘前りんご花まつり」が13日に始まり、ツアーには2100人

の応募があったそうで私もリンゴ公園に出掛けて見ました。 三味線演奏を聞きながら花開いたリンゴ園の

眺めも格別なものがありましたね。 二度目の花見として「りんご花まつり」を多いに売り込むべきでしょう

ね。 とにかく沢山の品種があり微妙に形や色が違いますから眺めていると癒されるんです。

( アメリカン・ビューティ) ( マンチェリカ ) ( ドルゴ)

ニュージャージー州で育成 別名 エゾノコリンゴ ロシアのサンクトペデルブルクで育成

(五所川原) (ナガサキズミ) (世界一)

(印度) (王林) (紅玉)

日本原産第一号の品種 福島県伊達郡桑折り町の方が育成 ニューヨーク州の農場で発見された品種

桜といえばソメイヨシノが有名で弘前公園の「売り」もそれですが、意外な事にまつりが終わる頃から咲き始

める珍しい桜が沢山あるんですよ。 ( 染井吉野が葉桜状態の5月14日現在写真です。)

(関山) (八重紅枝垂) (菊枝垂)

(東錦) (普賢象) (松月)

(子福桜) 1627年に五層だった天守閣が落雷により焼失し、1810年に

子福桜は12月にも咲きます。 三層の城に限定され幕府より建設許可が下りたのだそうです。

江戸時代に作られた天守が現在も残っているのは東北地方で

は唯一のものらしいですよ。

平成23年2月27日号

北津軽郡鶴田町町民の水がめである津軽富士見湖の

二月の風景です。 鶴の舞橋と呼び以前にも紹介させ

ていただいた橋で、羽を広げた鶴をモチーフにしていま

す。

この湖のすぐ傍には生きたツガイの鶴を飼育している所があるとのことで

行って見たのですが日曜日なのに見学者は誰もいなく鶴自身も元気がな

かったです。

第一飼育現場が分かり辛く意味無く籠の鳥にされている感がして少々可

愛そうに思いました。

この日、一旦弘前に戻って後、黒石市まで足を延ばし、

「古民家で味わうそば」が売りのお食事処「花いちもんめ」

を訪ねました。 玄関を開け靴を脱ぎ部屋に入るのですが

部屋の中はおよそ食事処とは思えない雰囲気で、アンティ

ー クショップのようなレイアウトです。

展示物は売り物で全体に低めの値段がつけてあります。

肝心のお蕎麦ですが香りが良く味もなかなかの逸品です

よ。

今年の弘前は道路の雪が早めに無くなり車で出掛けても快適な運転ができ助かっています。ただし車が通

らない場所はまだまだ沢山残っており、弘前公園などは真っ白状態です。 関東以南のさくらの開花情報が

伝えられる中、弘前は現在でも時々雪が降ります。少し風が伴うと真冬の風景に戻ります。

弘前城本丸付近に架かる下乗橋で、韓国人の新婚らしきカップルが記念写真を撮ってる様子がブログで紹

介されて いました。

弘前城築城400年祭にかかる

事業が様々に展開される弘前

市ですが、私が現在手掛けて

いる仕事の一つに市の予算で

制作中の屏風があります。

紙製ではなく、テーブルと同じ

作りをした木製なので扱いが

大変です。 一枚が180×90

センチあり、厚さが3.5センチ

で重量が20キロです。

これを四枚担当してほしいとの事で、保存会より渡され悪戦苦闘の毎日です。

最近腰の調子が変になってます。ちなみに黒無地の板の中に他の会員が制作している扇形や四角形の

古津軽塗の板を貼り付けて完成しますが7月あたりに弘前市立博物館に展示されるらしいのです。

平成23年1月2日号

新年明けましておめでとうございます。

今年は弘前城築城400年の節目にあたり

弘前市では70を超える多彩な事業を1年

間にわたって繰り広げる予定だそうです。

100年に一度の大不況の時でもあり、この

節目の年を、先人の歩みを振り返りながら

様々な事業をこなして 新たな未来へ踏み出

すキッカケになってくれると良いのですが・・・

お城に近い長勝寺には、津軽藩12代目を予定されていたが18

歳で病死してしまった津軽つぐとみ公のミイラを納めた座棺を祀っ

た地蔵堂があります。昭和29年に地下7メートルの所から発見さ

れたのですが座棺の中は茶殻がギッシリ詰まっていてミイラは中

心にあったそうです。また座棺の周りは木炭でくるむ様に敷き土

葬されていたのだそうです。発見されたときは皮膚に弾力性があっ

たとのことです。私も40歳代の時見学した事がありますが、見世

物にされるのを嫌った津軽家の末えいの方々が火葬してしまった

そうです。 たしかにそれでいいんですよねえ。

昨年12月弘前公園で撮影した子福桜の写真なのですが、この

桜は春と秋と二度咲くのだそうで珍しさからつい撮り溜めて置い

たものです。公園には二本あり小さく白い花が数輪咲いていた

の ですが本来は11月20日頃咲く筈なのに昨年は例年よりかなり遅かったようです。子福桜は花一輪にメ

シベ が二本あることもあり、種子が多くできることから「子宝」に通じる名前がついたらしいです。それにして

も 12 月中旬に桜を見れるとは思いませんでした。たしか次の日辺りに雪が降ったはずです。

新年そうそう私の仕事場から撮影した岩木です。

噴火は記録の上では21回あり、最後の噴火

は1863年だそうで休火山であればそのう

ちドカンと始まるかもしれませんねえ。

ちなみに全体が岩木山ではなく左が鳥海

山、央が岩木山、右が巌鬼山と呼ぶのだそ

うで す。高さは1625メートルあります。ほぼ

毎日眺めているんです。

平成22年11月23日号

だんだんと空気が冷たくなってきている今日この頃、

毎日布団から出るのに勇気が必要なわたしです。

今年の紅葉は色づきが遅かったけれど終盤を迎え

たここにきてなお落ちずにいる根性葉っぱの色の

濃さには脱帽です。弘前公園の「もみじ」もやっと見ご

たえのある赤になったように思います。

また、 小春日和に映える大きなイチョウの木から舞

い降りた落ち葉で木の下は黄色の「じゅうたん」にな

っていま す。

散歩にきている人たちが立ち止まって歓声を上げ

暫くこず えを見上げていました。

公園すぐ傍に位置する津軽家菩提寺である長勝寺で庫裏の修復現場を公開するとの事で行って見ました。

境内では庫裏内部が公開されたほかヤリガンナなどを使った木工事など伝統技法の実演が行われ先人の

技に驚いた次第です。

現代のカンナの無かった当時はこのヤリガンナで表面を こけら葺に使うマサ板は幹を6等分

きれい状態にしたのだそうです。 刃を研ぎ澄ます技術 して後、ナタだけを用いて割っていき

はここから発達したしたのかも (切れ味が勝負でしょう 最終的に3ミリの厚さの板にします。

からね。 ) 信じられない技を目の当たりにして

感動!

平成22年9月25日号

青森県津軽半島に位置する中泊町小泊地区に行ってき

ました。 ここは古来から港のまちとして栄えてきたところ

で海の幸が豊富。 メバルやイカ、わかめなど絶品です。

この地区には太宰治の子守を務めたタケさんの家跡があ

ります。少しはなれたところには小説「津軽」の像記念館

があり太宰とタケの像が出迎えてくれました。 ビデオシア

ターや映像音声コーナーなどで小説「津軽」に関わる事を

紹介しており太宰ファンにとってはたまらないところでしょ

うか。

今年の夏は北国弘前でも30度を越した日が30日以上

も有り58年生きてきて初めての体験でした。

140円で買ったキュウリの苗を1本庭に植えたのですが

暑さのせいか何と200本程の収穫がありました。

更にもぎ忘れた1本が巨大化して長さが50センチで胴周

りが23センチ直径が7センチにもなっておりびっくりこきま

した。 食べれないですよねきっと。

弘前にはりんご公園がありますが、この公園の一画に

めずらしい品種のりんごや外国のりんごの木を植えて

います。 数日まえに行って見たら結構実を付けてい

たのですが、変り種を二つ紹介します。

濃い赤紫の実を付けているのは、ロシアの品種で「ドル

ゴ」といい、直径2.5センチ~3.5センチのりんごです。

やや酸味が強いのですが濃い赤紫の色がリンゴとは

思えない良い色をしています。

二つ目は「ナガサキズミ」という品種で花が咲いてた頃

に来た時はとてもキレイなピンクの花をつけていまた。

直径は1センチほどしかないりんごです。

平成22年9月10日号

随分前から考えていた事ですが、ハスの花と巫女(みこ)を

幻想的に組み合わせた心象風景パネル作品の制作実施を

決心し、先月平川市の猿賀公園の鏡ヶ池に行ってきました。

水面に浮かぶ淡い桃色の花々がやたらと美しく見え、どんな

に頑張って表現したとしてもやはり「本物には勝てないな」と

つぶやいた次第です。

同池のハスは約1200年前から自生している和蓮(われん)と

いう品種だそうで、群生地の北限だそうです。

ハスの花を見て、巫女さん見て相当癒された私でした。

隣接する池では阿鼻叫喚を感じるような鯉たちの餌おねだりの光景を見た途端現実に引き戻されました。

弘前公園内にある古木名木の一つに日本最大幹周のソメイヨシノ

があります。

幹周は537cmで樹高は約10mです。 植栽されたのは明治15年

の可能性があるとの事で、環境省が巨樹巨木林の調査をしたから

分かったのだそうです。

年輪の数を数える以外に樹木の年齢が分かる方法があるのですね。

平成22年7月27日号

田舎館村の名物イベント「田んぼアート」を見てきました。

今年の題材「弁慶と牛若丸」の図柄が、村役場東側の水田に

浮かび上がりなかなか見事でした。

役場の展望台がお城の形をしていてこれも村おこしに一役かっ

ているようですね。

緑、黄、赤、黒、白の5色のイネを使い、弁慶と牛若丸が出会った

京都・五条大橋の場面を表現したのは図柄を見れば分かるのです

が、田んぼの直ぐ近くで見るとただの草むらなんです。

知名度向上で、大型バスの出入りが

目立つようになり平日でも850人ほど

観光客が訪れるのだそうです。

ニューヨーク・タイムズ東京支局から

の取材やアメリカ三大ネットワーク

CBSニュースの取材に追われ村おこ

し推進協議会の会員の皆さんも上機

嫌のようです。8月にもロサンゼルス・

タイムスの取材が予定されているみ

たいです。

平成22年7月4日号

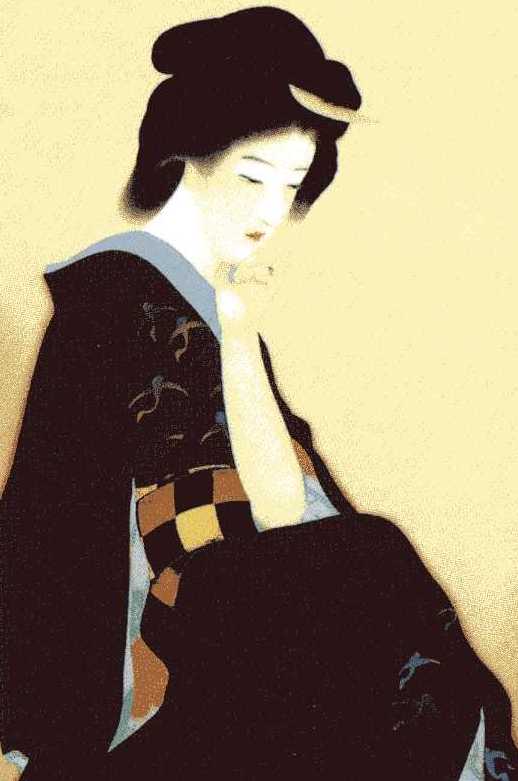

福富太郎コレクションの「華麗なる美人画の世界」が6/12~7/19まで弘前市立博物館で開催されて

います。 34名の江戸~明治時代に生れた画家が描いた東西の美人画がずらりと展示されていて

夢中で館内をグルグル二回も見て廻った次第です。特に東の美人画の中では山川秀峰の「春雨の宵・

時雨降る日」大正8「1919」の作品の前では色使いの匠さに感動して暫く立ち止まってしまいました。

顔こそ、その時々に起こる内心の動きを実に正直に映し出すので、そこがポイントなのですかねえ。

西の美人画の中では上村松園の「よそほい」明治35(1902)の作品の表現力に目を奪われました。

絵を見ているだけで二人の静かな会話が聞こえてくるようでした。 手や足にも表情が有り生命の流れ

みたいものが走っている一枚でした。

博物館を出て見ごろを迎えているらしいラベンダーに

会うため車をとばしました。 約二キロに渡り中央分離

帯に咲いているのですが弘前市内の山道町~神田間

の道路の真ん中に長くのびた紫色のジュウタンが美し

く映え、道行く人が風に揺れるラベンダーの様子を眺

めていました。 7/6から刈り取りを始めて7/7から無

料配布するのだそうですが、盗む人もいて花が少し減

ったようだと話している人がいました。

盗んだ花を飾ったり植えたりして、それ を楽しんでる人がいるんですねえ。

平成22年4月4日号

ようやく北国弘前も春らしい空気が漂い始め

仕事も一段落ついた事だし岩木山に向かって

ドライブしました。 私の仕事場付近から眺め

る岩木山の姿は漢字の「山」を思わせる左右対

称形なのですが、岩木山神社に近づくにつれ、

右写真のような形になって行きます。

この地域出身の人と山のカタチについて話した

事が有りますが、ココから見る形が良いのだと

絶対に譲りませんでした。 譲らないばかりか

弘前から見る形は最悪だとも言ってました。

岩木山神社を過ぎて嶽温泉近くの湯段温泉付近で撮った

岩木山の姿は左の写真です。 きっとこの辺の人たちも

同じふうに譲らないのでしょうね。

山はまだまだ雪だらけでしたが日辺りの良いところでは

土が顔を出し、雪解けが始まっていました。

車を止めて少しあるいて見たのですが、キレイな

「フキノトウ」がたくさん顔を出していました。

津軽地方では「バッケ」と呼んでいます。

スミソ合えや天ぷらにして食べますが、特に美味

しいと思った事はありませんでした。 しかし今日

は別です。 家の近くの空き地で摘んだものと違

いますからねえ。

夕飯が楽しみです。

平成22年2月19日号

城下町・弘前の冬を彩る「第34回弘前城雪燈籠まつり」

が2月11日から14日までを会期として弘前公園で開催さ

れました。 メーン会場の四の丸には国の重要文化財

「青森銀行記念館」を題材にした大雪像を中心に様々な

雪像を配置しなかなか幻想的な雰囲気をかもしだしてま

したよ。

夕方に出掛けたので雪の燈籠やミニかまくらに優しい

明かりがともり、しっとりとした大人の世界でしたので

暫く眺めてました。

ミニかまくらのともしびが暗闇に浮かび上がり、幻想の世界に浸りつい近くまで行って見ました。

夜の弘前公園・北の郭(くるわ)では、係りの人が来場した方々にキャンドルを配りロマンチックな雰囲気の中

好きな場所にキャンドルをそれぞれ置いてました。

平成22年1月12日号

弘前城跡は築城当初の縄張りの大部分がそのまま

残っている希有な城跡として知られています。

弘前城天守は、全国に12棟しか残っていない、近世

期に健造された東北唯一の貴重な建物ですが、しかし

弘前城跡に現存する建物の中では一番新しい建物な

のです。 落雷で消失し、暫く天守が無かったのです

が1810年に竣工してます。 幕府から築城許可がお

りたのは蝦夷地警備への見返りであったらしいのです。

帝政ロシアの南下に伴う蝦夷地警備を命じられた弘前

藩は莫大な出費を強いられたのだそうですが政府によ

る地方負担政策は昔から変わってませんね。

弘前公園すぐ傍の観光館敷地に明治39年に建てられた

旧市立図書館があり昭和6年まで図書館として使われて

いたそうです。なぜかこの建物が好きで、ときどき出掛け

てはぼんやり眺めています。弘前には歴史的建造物が多

いのが自慢の一つなのですよ。

図書館の裏に外人教師館がありこの中に

サロン・ド・カフェ・アンジュというレストラン

があります。ここでは江戸時代に弘前藩士

が飲んでいた珈琲の再現珈琲を出していま

す。(市内12箇所の飲食店で出しているらし

いです) 1807年(文化4年)幕府の命で

北方警備のため、弘前藩士が蝦夷地の宗

谷岬周辺にいったは良いけど多くの藩士は

厳冬下、ビタミン不足のため浮腫病(水ぶく

れになり、顔がむくみ、腹がふくれ苦しみ死

ぬ奇病)になったそうです。

この浮腫病には珈琲が薬効効果を持って

いる事が分かり再び警備を命ぜられた時 土瓶にお湯を入れ、珈琲の入った麻袋を浸し、振り

から予防薬として珈琲の配給がされたらし 出しながら色の出ぐあいを見て行き、色がついたら

いのです。 長崎出島の蘭学者や特権階 珈琲カップならぬ湯飲み茶碗に注ぎ、 少し砂糖を入

級を除けば日本で最初に珈琲を飲んだの れて飲んだのですが、香りが少なく苦味もあまり感

は弘前藩士だったともいえるのではないで じなかったですが、独特な柔らかい喉越しでした。

しょうかねえ。

平成21年10月3日号

9月10日~18日にかけてワシントン州ベルビュー市

に行ってきました。 この地域に住む日本人、日系人

、 日本に興味のあるアメリカ人に集いの場を提供す

る目的で開催される「イーストサイド日本祭りの会」に

招待されたからです。ワシントン湖を挟んで対岸はシ

アトルでマイクロソフト社の本拠地があるところです。

カレッジのキャンパスを会場にしたのですが、さすが

にアメリカですね。 体育館の中に茶室を造っちゃい

ましたよ。 お茶やお花に興味を持つ多くのアメリカ

人が食い入るように眺めてましたね。

私はというと体育館のど真ん中にブースを用意され

て津軽塗の実技をしっかり披露してきましたよ。

「ビューティフル」を連発されて、てれましたね。

ただアメリカには漆が無いので「漆とは何か」から

始める難しさを感じました。

総領事館にもお招きいただきご挨拶もすみ、帰り

のお土産探しのためショッピングモールなどを案内

して頂いたりしてアメリカの雰囲気を満喫したので

すがスーパーマーケットのキャンディー売場のスペ

ースの広さには驚きました。 日本では到底考えら

れないんです。 30畳以上はありましたね。

おみやげ店の入口にもドカンと置いています。

ホテルの朝食でも砂糖がコーティングされたパン

をムシャムシャ食べてた人もいたし巨漢の人が多

いのもうなずけます。

ジュータンをまるめたような柱ももちろんキャンディーです

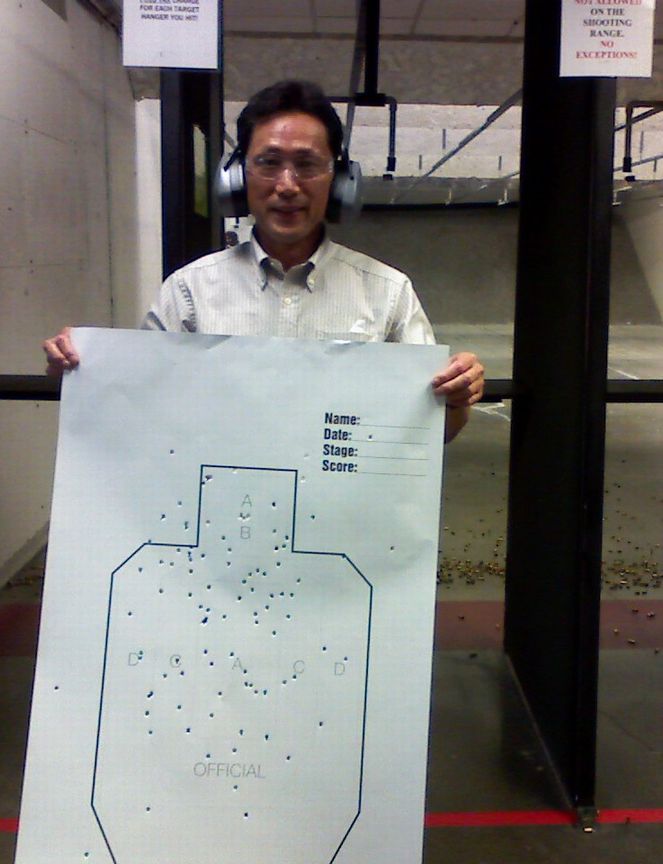

一般人が日本で絶対できない事のひとつに拳銃実弾射撃があ

ります。 また、アメリカでは飲酒運転OKだそうでこれも体験し

たかったのですが、何しろ右側走行なのでちょっと怖くて遠慮す

ることにしました。 拳銃打ちは100発打てて50ドルくらいで

すが運の良い事に女性同伴だと半額の日に当っていて、私が

お世話を受けていたブルックさん夫妻が同伴してくれ格安で楽し

むことができました。 日頃の行いの良さがプラスしたのだと確

信したわけです。

平成21年9月9日号

つがる市森田町にある私の奥さんの実家から電話

があり、桃狩り(1本だけ植えている)に来ないかとの

事。 仕事の手を休め1時間ほど車を走らせ、いさん

で行ったのですがその桃が枝についた状態で完熟し

ていて、そっともぎ取らないと近くのももがポタポタと

地面に落ちてしまう始末。 時間をかけてそっと収穫

したのですが何十個も落として潰しちゃいました。

日光を 十分浴びて育ったせいかとにかく赤くて甘く

て美味しかったです。(写真の色は画像処理してません)

だいぶ前にうつした写真なのですが78歳の母が梅干

造りをしているシーンです。 私の記憶ではこんな梅

に出会った事がありません。

干す前はもっともっと大きかったわけですからね。

左の写真はパプリカが大きいのではなく

かぼちゃが小さいのです。

よくある観賞用と違うんですよ。

生意気な事に甘くてホクホクしてるんです。

それにしてもスガタカタチについては、天然

物にかなうものはありませんね。

平成21年7月29日号

朝刊に載ってた「第3回ちゃぶ台ひっくり返し世界大会」

の記事を読んでかなり笑っちゃいました。

岩手県矢巾町の商業施設で開かれたらしく、食器の飛

距離やちゃぶ台返し前のパフォーマンスを競うのだそう

です。 日頃の不満などを叫んだ後に 「あなたやめ

て!」 の声を合図にちゃぶ台をひっくり返し湯飲みや

茶わんが宙を舞うのだそうです。

カップルの女性が「ちゃんとプロポーズしろ!」と叫んで

ちゃぶ台をひっくり返したら、男性がその場で求婚したん

だってさ。 この大会ナマで見たいものですね。

田舎館村の「田んぼアート」今年度題材は「戦国武将と

ナポレオン」だそうです。 昨年は大黒様と恵比寿様で

題材として解かり易かったのですが、今年は少々・・・・

戦国武将の兜には愛の文字が付いており話題パクリ

したようです。 それにしてもナポレオンをもって来る意

味がわかりませんでした。

つがるロマン、紫稲、黄稲、に加え、新品種の「祝い茜」をもちいて赤色を

表現するのだそうです。

興味のある方はインターネットでどうぞ。

http://www.vill.inakadate.aomori.jp/

弘前市一渡の市道を車で走っていたら、ある農家の作業小屋入り口に

ケースに入った「さくらんぼ」が一パック置いてあるのが目に入り、車を

止めてオソルオソル入っていくと、はじめて見る品種を含めて様々な種類の

さくらんぼが所狭しと置かれていました。

全国的に有名な「佐藤錦」の他に以前た

わごとページで取り上げた「南陽」、色が黒

っぽく3センチほどの大きさがある「サミ

ット」、ルビー色に近くて2.6センチほどの甘

い大粒の「紅秀峰」、これも大粒でまっ黄

色で甘い「月山錦」などなど。

23センチ×17センチ×6センチのケース

に沢山入れてもらって、1000円でした。

ごちそうさまでした。

平成21年6月08日号

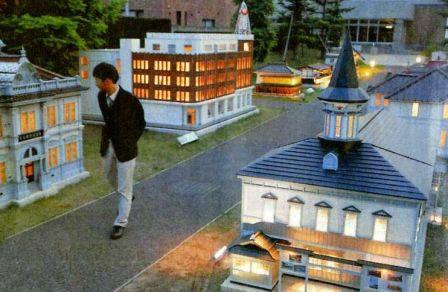

弘前市の歴史的な建物を模したミニチュア建造

物が観光館の追手門広場に設置されています。

弘前っ子の私にとってはただひたすら懐かしく

子供時代にタイムスリップできるひとときです。

日没の30分前から午後10時まで発光ダイオード

の電球を使うなどして一帯を照らしています。

先月「照明学会東北支部」の照明優秀技術賞に

選ばれました。(いろんな学会があるんですね)

建物内の明かりが外に漏れる角度など、本物に

かなり近いんですよ。

弘前へお出での際はぜひどうぞ。

5月の連休のあたりはちょうど、しろうおが産卵の

ために川を上る時期で、蟹田町の蟹田橋の上流

にヤナをかけて漁をし、河口付近の特設店で、

とれたてのしろうおを堪能できます。

生きたままのしろうおに酢醤油やワサビ醤油をか

けて食べる“踊り食い”は、通の間では絶品の味

だとか。 他に卵とじや天ぷらの食べ方もあります。

私も踊り食いにチャレンジしたのだけれど、どうも

イマイチでした。 口の中でもがいている生きてる

魚を噛むのはちょっと・・・

ちなみに、しろうおはハゼ科の海水魚だそうです。

5月の連休中の人出が全国一だった弘前も、経済

効果は余りなかったようです。 高速道路千円効

果で人は来ましたけれど、弘前公園にお金はあまり

落ちなかったようです。 いつまで続く不景気風!

ソメイヨシノは5月に入って散ってしまい、まつりも

終わり、閑散とした公園ですが、地元の人たちが

楽しむ桜があるんです。 なんと5月15日の撮影した

写真をご覧下さい。桜の種類は関山(かんざん)とい

います。 何十本もあるんですよ!

平成21年3月29日号

ネット上で密かに人気を集めているブサかわ犬

(ブサイクなのにかわいい犬)を訪ねてみました。

鯵ヶ沢町のイカ焼き屋さんで飼っている秋田犬

「わさお」のことです。 ナイナイの番組にもとり

あげられたこともあり見学者が絶えないそうです。

発端は東京在住のメレコさんが自分のブログで

紹介したことから火がついたらしく「mixi」内でもそ ブサかわ犬「わさお」

のコミュニティーができるほどの人気だとか。

じゃれるのが大好きで、特にアマ噛みが好きらしく慎重に

接するように注意を促す立派な看板が立っています。

きちんとした看板のわりに犬小屋がおそまつで、ホームレスの住居を思わせる感がありましたが

なんと見学した数日後朝刊に「わさお」の記事が載ってたのにはびっくり。

町民有志が製作した小屋が贈られたとのこと。 しかも町の観光協会が昨年12月から「わさお」の

Tシャツを売り出し、1枚売れるたびに50円を餌代用に積み立てをしていてこの日はお金も贈呈した

のだそうです。

新聞記事の写真です。

やっぱりブサかわ犬ですね~

お話変わって

(イーストサイド日本まつりについて)

シアトル2009年アキ・マツリに招待を受けて

9月にアメリカに行く事になりました。

日本の文化を紹介する「日本フェスティバル」

のようなイベントらしく、せっかくの機会ですか

ら津軽の伝統工芸をしっかり宣伝したいとおもっ

ています。 2009アキ・マツリの予告をHPで

アップしてますので興味のある方はご覧ください

平成20年11月8日号

りんご収穫真っ最中の津軽地方ですが今年は

雹被害を受けた農家が多く、私の奥さんの実家

も結構大変そうでした。農業はある意味バクチ

ですね。 写真の被害りんごはジュースやジャム

など加工用として使われます。

それにしても、収穫の手伝いを年一回するのです

が工芸家に農作業は無理ですね。

黒石市のもみじ山に紅葉の色付き具合を見に行っ

たのですが今年は昨年と違い余り感動しませんで

した。いつまでもだらだら高気温が続いたからでし

ょうかねえ。車に戻る途中梅の木に違う植物が寄生

しているのを見つけ写真を一枚!

ヤドリギってこの事?

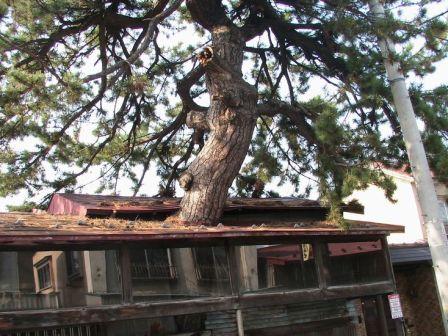

この日黒石市の中心部で昼食をとったのですがレス

トランの近くを歩いてスゴイものをみました。かなり古い

建物なのですが松の木が屋根を突き破ってそびえてい

たんです。 昔、銭湯屋さんだったそうで入り口らしき部

分が板を貼り付けた状態で残っており、隙間からガラス

に書いてある屋号を見たのですが、「松の湯」と書いてあ

りました。

家に帰ってまたまたビックリ! 知り合いから「まつたけ」

が届いていました。 特別美味しいわけでも無いのにマツ

タケだというだけでうれしくなるのは何故でしょうね?

焼いたり、炊き込みご飯にしたり、お吸い物にしたりで沢山

いただきましたが、シメジやエリンギと大差はないですよね。

頂き物のはなしが続いて恐縮なのですが、「ポポー」という

果物はご存知でしょうか。弘前市内のさる家庭の庭で栽培

しているらしいのですが、北米原産らしくそれだけに北国で

も育ったのですね。 不思議な事に香りも味も南国の果物

っぽいんです。糖度はそんなに高くないのですが、まずくは

なかったです。食べ方はそのまんまアッグ!とやって種と

皮だけを出します。ちなみに精力剤になるらしいです。

平成20年9月15日号

弘前市指定文化財に「旧藤田家住宅」があります。

この藤田家住宅には、昭和2年4月~5年3月まで

官立弘前高等学校在学期間中の太宰治が下宿

していました。現在は「太宰治まなびの家」として

見学者に公開されており、訪ねてみたのですが下

宿していた当時とほぼ同じ状態で残っており感慨

深い気持ちになりました。気になったのは、ふすま

1枚を隔てた手前の部屋は藤田家の長男が使用し

ていたらしいのですが柱に鋭い刃物を刺したような

傷がたくさん付いていたことです。ダーツ感覚で楽し

んだ傷跡なのか、あるいはうっぷん晴らしをして付い

た傷なのか、想像をかきたてられました。

7月に募集がはじまる「嶽きみオーナー」といって、とうもろこし

の収穫ができる企画に乗っかって3年目の私です。

9月13日~18日あたりがちょうど良いという通知を受取りさっそ

くいって来ましたよ。約3畳ほどの面積が一口で値段が3500円

です。毎回二口申し込みをしています。初年度は約120本収穫

でき、二年目は90本ほどでした。今年は70本程度でガッカリし

たのですが割り当てられた場所しだいで収穫本数が大分違うよ

うです。そりゃー岩木山麓で6000口近い予約があるらしいです

から成長条件がまちまちであたりまえですよね~。

ちなみに「嶽きみ」は高原特有の気候と栽培技術の向上により

群を抜く甘さで全国ブランドに育っただけにとにかく美味しいん

です。テニスの伊達公子さんに毎年主催者が差し上げてるそう

です。(ダテキミコ→ダケキミ)

嶽きみ収穫後、嶽近くの百沢にある、森の中のパン屋

「野風パン」に立ち寄ってみました。ここは、林の中の

ログハウスで、小鳥のさえずりを聴きながら、のんびり

石窯でパンを焼いているお店です。酵母菌も自家培養

しているそうで、家中に酵母菌が居座っているのでタバ

コと納豆は厳禁とか。直径10センチほどのパンが一個

250円で高いのですが、家に帰ってレンジにかけてバタ

ージャムをつけて食べたら絶品物でした。ワイン・ビール

にも良く合うし、クリームチーズとも相性がよさそうでした。

中力粉を使ってるらしく、やや目がつまり気味でしっとりと

していて酵母菌の香りが出ていて、モチモチ食感で大変

美味しかったですよ。

平成20年8月24日号

田舎館村の田んぼアートの色つき具合を見てきました。

今年のテーマである大黒様・恵比寿様がその姿を

かなり主張してました。

これは新聞で話題になったのですが、田んぼアート

維持存続資金の都合でスポンサーを獲得した事に

より安定した事業となりつつあったのに、田んぼアー

トの舞台となっている土地の貸主がその事は聞いて

ないとのクレームをつけ、仕方なくスポンサーの文字

となっている稲を抜いたそうです。了見の狭い人はど

の世界でも存在するようですね。それはともかく、大黒様の腕が怪物くんのマンガに似てません?

青森県の食料自給率は110%を越えているらしく

食糧難は気にしなくとも良い県みたいです。

弘前市相馬の道の駅「りんごの森」で購入したプラ

ムですが大きくて甘くて袋に10個以上入ってなんと

70円! ここは日本ではない観を受けました。

県民所得が全国的に見てビリに近いのですが、食

べ物には困らないようです。

青森市の県立美術館に奈良美智作品を見るため

足を延ばしたのですが、建物に隠されるように巨大

なオブジェ「青森犬」がありましたよ。

今日はこの前でイベントがあるらしくバンドの方々が

忙しく動いていましたのですぐ退散しました。

ただ「青森犬」にたどり着くのに苦労しました。案内が

不親切でわかりずらかったです。インフォメーションに

立ち寄って、柔らかにクレームをつけて帰りました。

つい最近私の娘が友達と韓国に格安旅行に行ってきた

のですが、帰ってきてから色々と土産話を聞かされました。

写真を沢山見せてくれたのですが、中でも韓国の民族衣装

「チマチョゴリ」の美しさには見とれました。日本文化は確実

に朝鮮の影響を受けてますね。ちなみに安いものだと2万~

3万円で買えるようです。

「トッポギ」という様々な味の餅を売っている店の写真に目が

とまりました。店のわきで食べる事も出来るそうでスープなど

サービスもあるみたいです。にっこり微笑んで対応してくれた

お店の人が着ていたエプロンにはキティちゃんの絵がついて

いるのですが、そばで見るとバランスが変であきらかにニセ

モノだったそうです。中国も韓国も日本を嫌いな人が多い割

りには昔から日本の国の物にはやたらと興味があるようです

ね~。

平成20年7月1日号

奈良美智は弘前市出身の画家・彫刻家です。

にらみつけるような目の女の子をモチーフに

した作品でしられていますよね。

弘前の吉野町に存在する古い煉瓦倉庫にお

いて展覧会をしたことがありますが、現在でも

倉庫脇にモニュメントが置かれています。

作品名は「青森犬」だそうです。

昨年このページで紹介した田舎館村の平成20年度

田んぼアートの題材は七福神の代表格「恵比寿様と

大黒様」に決定し、6月1日に田植えも済ませ現在

すくすくと成長しています。

田んぼアートで検索すれば、ライブ映像も見る事が

出来ますよ。(ただし日没前)

黒石市虹の湖公園にあしをのばしシャクナゲ鑑賞でも

と思ったのですが、期待してたほど咲いていなくて昼食

をとったあと、噴水池のベンチに腰をかけぼんやり・・

泉はイタリアのトレビの泉をかたどったものだそうで、

確かに池の中にはコインが沈んでいました。

噴水の中心に立っている像のモデルは加伊寿御前と

言う人で南部藩系の姫であったそうです。

この姫は暗がりでも明るくなる程の美人として伝えられ

歴史上「黒石美人」の代表とされているのだそうです。

それにしても、水をかけられるのをいやがっているよう

に見えるのですが、いかがですか?

青森市の県立美術館に「人体の不思議展」を見に

向かったのですが会場に入ってびっくり。(このページ

で紹介する気にはならなかったです)

暫くお肉は食べる気がしません。

美術館に隣接する三内丸山遺跡に立ち寄りここで暇

つぶし。 写真は集落の中にある最大の建物跡を忠

実に再現した物で現代風に言えば公民館のような役

割を果たしていたらしいです。

弘前に帰る途中道の駅に立ち寄ったのですが、

あまりにもみごとなサクランボが目に入り買っちゃ

いました。 青森県は全国第二位のサクランボ産

地なのだそうですが知られてませんねえ。

糖度が高く大粒なのが今年の特徴かもしれません。

私が購入した種類は「なんよう」と書いてました。

家に帰って娘の手のひらに乗せて記念写真。

ちなみにお値段は600グラム位入ったパックが

900円でした。

平成20年6月3日号

6月1日の日曜日、津軽三十三ヶ所観音霊場の

一番札所 である久渡寺に蝶展を見に出掛けたの

である久渡寺に蝶展を見に出掛けたの

だけれど、会場となったビジターセンターに入って

みたら何と2メートル四方に囲んであるネットの中

に30匹くらいの孵化した蝶が元気なさそうに網に

へばり付いていただけだった。 蝶の近くに展示さ

れていた石の方にむしろ関心が行ったのですが、

この石というのは馬から実際取り出された胆石だ

そうで、昔馬のエサに石灰を混ぜる事があり、そ

のエサを食べた馬の腹の中には、よくこんな石が

できたそうで すよ。 直径20センチくらいはありましたね。

ビジターセンターを出て、北津軽郡鶴田町に足をのば

したのですが、この町には鶴が羽をひろげたような形

の橋『鶴の舞橋』があります。 なにしろ日本一長い

木の橋だそうで長生きの橋などと洒落た呼び方もあ

りますよ。 ただし木製なので板の入れ替えなども

必要でその度に出る廃材の利用法が見事だと思いま

した。

樹齢150年以上の青森県産ヒバ一等材を使用して造られた

「鶴の舞橋」の材料を再生して製造した箸「鶴の舞箸」と銘

うって販売してます。 たくましい商魂に脱帽。

漆を摺ったので黒く見えますが、白木の状態で売っています。

弘前にはレトロな雰囲気たっぷりな美味しい物が沢山あるんですよ。

私が幼い頃から大変お世話になっている物を二つ紹介します。

まず、戸田のうちわ餅! ポイントはすったくろごまがたっぷり入っ

た黒蜜だれ。ゴマが多いのでたっぷりつけても甘すぎません。

一本80円で甘辛い串団子もやってます。

無添加なので地方発送はしておらず、ひろさきにお出での際は、

是非寄ってみて下さい。

もう一つは、川越の黄金焼! 弘前公園ちかくに店があり、ガラス

越に黄金焼を一生懸命作っている姿が見られる。

子供の頃ガラスに顔をくっつけてよく眺めたものだ。

一個50円で中は白いあんこです。

戸田と川越の共通点は共に先代の主人が極端に無愛想だ

った事。 かなり有名な話です。それがまた味の一つでした。

平成20年4月24日号

4/17~4/20を会期として日本表象美術協会の

支部展が、弘前市において開催されました。

私は初参加なのですが、100号クラスの絵画が

並ぶ中で自分の作品が立体作品・パネル作品

ともに見劣りしてた感をもちました。

サイズが大きいと主張が伝わり易いですが、漆

を使っての大型作品製作は疲れそう。

今回展示された作品のなかで私が気に入ったNO1

が、宮田博子氏の日本画作品「悠久の刻」でした。

この作品は実際にエジプトに出掛けてイメージした

のだそうで、極めつけは現地から砂を持ちかえり、

作品に貼り付けたそうです。

幻想的で深みのある作品でしたね~

同じく日本画の作家で赤石久男氏の作品「冬日」が気に入りました。

林檎樹のボリュームに生命力を感じ、本人に表現方法を尋ね たとろ、

木肌については岩絵の具をつけ乾燥後ニカワを薄く塗り銀箔を貼り付

け擦ったそうです。(漆芸作品に応用出来そう)

福士芳巳氏は水彩画「夏の日」を出品。

淡い表現をしてますから直しが利かない筈です。

自身をこめた一筆のくりかえしによって完成させ

た作品を鑑賞して漆作品と共通するものを感じま

したね。(漆も全工程に失敗は許されません)

20日が搬出日でしたので時間になる前に弘前公園に桜

を見に行ったのですが、外堀は満開でした。(平年より9

日早い満開です)

ちなみに園内では、21日ソメイヨシノが満開になるとのことで早咲きベスト10の9割が平成入ってからだそう

で温暖化はここでも深刻ですが、「そんなこと知るか」とでもいいたげにソメイヨシノが春風に揺れていました。

平成20年3月14日号

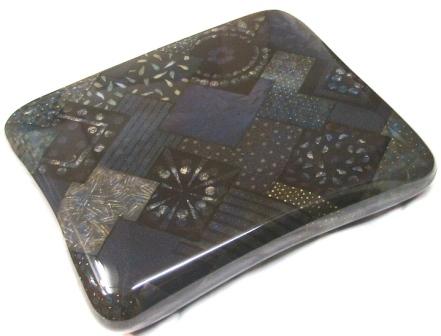

県の助成を受けた意匠開発事業に少し関わったの

ですが、お付き合いで制作した玄関に置くイスです。

バイヤーのマージンも考慮に入れるとのことで販売

価格は一つ10万円以上になるとの事。

ちょっと高くないですかねえ。

サイズは38センチ×24センチで高さが25センチです。

サイズは38センチ×24センチで高さが25センチです。

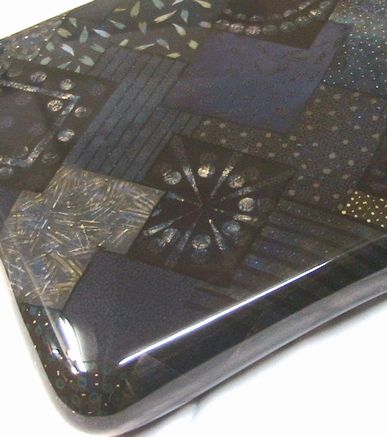

塗りに関しては、担当者の感性に任せて貰えたので

私の場合、光沢のある黒無地につや消しの紗を組み

合わせた物にして見ました。

塗には自信があるのだけれど、ただ価格がねえ・・・

弘前市に隣接する藤崎町の平川には毎年冬の季節

は白鳥が訪れる。3月2日に出掛けたのだけど、まだ

結構いましたね。餌のパンを抱えた白鳥見物のひと

たちが200人ほどいて白鳥に便乗したカモにおねだ

りされてました。対岸には素直におねだりできずに、

いじけたカラスがうらやましそうに見物してました。

なんだか人間社会を見た気がしました。

3月9日に平川市の猿賀神社でも白鳥を見たのですが、春の陽気に誘われてか、盛んに求愛ダンスをやってましたねえ。

平成20年2月20日号

弘前城雪燈籠まつりが2月9日~11日まで行われ

ました。 園内に積もった雪で今年は間に合ったら

しいですが、足りない年は自衛隊隊員が岩木山から

運んで来るんです。 一生懸命やってる割には観光

客の方の姿は余り見られないのですが、もう一工夫

必要なんじゃないですかねー

燈籠の数は300基との事で、ねぷた絵師や凧絵師の人達が

手分けして燈籠に貼り付ける絵を描き上げるのですが、豆電球

の灯りが幻想的雰囲気をかもし出します。 燈籠自体は地元の各

団体によって作られ様々な形状をしており楽しめます。

出店も沢山出ていて体が温まる物を販売してますよ。

一度お出でになってみませんか。

つい最近完成した注文品の中に「軍配」があります。

業者渡りでの仕事でしたのでドコの何方が何にお使

いになるのか分らずに受けたのですが、まさか実戦

に使う軍配に、ななこ塗を施すことは考えにくいですよ

ねー

また、弘前大学の考古学をやってる藤沼教授からの

依頼で、亀ヶ岡文化遺物の縄文土器に施されている

「雲形」の紋様を津軽塗の技術技法で制作したのです

が、作業は淡々と進めいよいよ最終工程の艶を付け

た段階で、このデザインは現代でも通用すると思いま

したね。 縄文人を尊敬するね!

藤沼先生はこれを何に使うんだろう。

雲形の皿と同じ頃完成した物に4月兵庫県西脇市

の美術館で開かれる公募展出品作品があります。

サムホールサイズ(22.7×15.8センチ)の公募で昨年

実績で1800点の応募があったとか。

作品名(自然体)

平成20年2月4日号

津軽地方には白神山地圏内に入っている西目屋

という村が存在します。この村の乳穂ヶ滝(におが

たき)という高さ33メートルの滝は毎年冬場氷つい

てしまい、巨大な氷柱となってしまいます。

テレビのニュースで見た事ありますけど、実際目の

当たりにした瞬間はちょっと心配にもなりましたよ。

だって雪解けの頃は倒れる危険がありますからね。

この滝が古来から津軽の作物豊凶占いにされた古時から始まり有

この滝が古来から津軽の作物豊凶占いにされた古時から始まり有

名になったのですが、藩政時代には津軽藩主が、その氷塊を正月

の厳寒期に特名使者を遣わして検見させて豊凶の手がかりとしそう

ですよ。 どんな形で氷ると豊作なのかその辺の説明書きがなかった

のが残念でしたね。

民間では旧正月十七日に、参拝に

来て氷を持ち帰って病人与えると、

ふしぎにも快癒したとのこと。

お腹をこわした人の方が多かったの

ではないですかねえ。

滝の裏側には不動尊がまつられていて、階段を上ると結構

上まで行けるんです。 信仰の対象になってるんですね。

だけどこの時期、豪雪をついて津軽中の信仰者が集まり、

現在でもその風習が続いているとの事で、今後の後継者

は確保できているのでしょうか。

この地より更に奥に入っていくと世界遺産に指定され

ている白神山地の雄大な姿がみえます。

自分の存在が小さい事をあらためて感じた日でした。

平成20年1月13日号

明けましておめでとうございます。

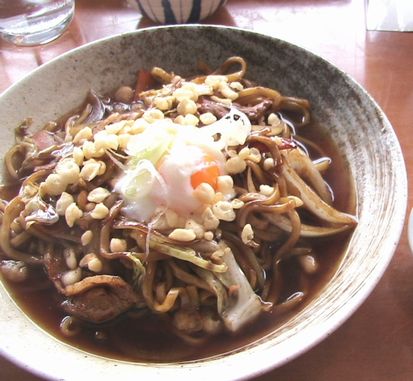

先日、黒石市の伝承工芸館に用事があって出掛けたのですが、昼食は「黒石つゆ焼きそば」なるものを食べ

てみたんです。 まえから存在は知っていたのだけれど、ちょっとその気になれなくて今回が初体験でした。

黒石市では当たり前のメニューで最近全国に向けて売り込んでいて人気上昇中とか。

たっぷりめのソース味スープの中に太麺の焼きそばが入っていると思っていいでしょう。

特に抵抗無く食べれましたよ。(想像してたものよりおいしかった)

一人前600円なのですが100円プラスで様々なトッピングが用意

されており、温泉卵・カレー・ベビーリーフ・ほたて・キムチ・ガー

リック・納豆などがそれで、

私は無難なところで温玉にしたのですが

トッピング効果は感じませんでしたねー

伝承工芸館は「足湯」も有名なのですがさすがに冬期間は利用者

は少ない事からか、今年は足湯の一部をビニールシートで囲って

あり、ちょっと入ってみたのですが、ちゃんと囲って無いため風がピ

ューピュー入り、熱いお湯を冷ます作用をしているため、ゆっくりの

んびりとはできませんでしたね~

でも情緒はたっぷりありましたよ。

用事を済ませて、弘前に帰る途中に位置する平川市猿賀神社に参拝をかねて池の鯉を見に(19年9月4日号

で紹介)立ち寄りましたがちゃんといましたよ。

たくさんの鴨がのんきに水上に羽を休めていて、静か

に近づいて行くとどこからともなく鯉が集まってきたん

ですよ。 エサをあげようと思ったのですが、販売機に

はシートがかけられており何もあげれなかったのが心

残りの私でした。

神社本殿で参拝を済ませ、ふと左側を見ると

合格祈願用の板が立てられてあって、その板

合格祈願用の板が立てられてあって、その板

にはそれぞれの思いとお願い事がびっしり書

かれてありましたが中には誤字もありましたね~

(その人きっと落ちますね・・・)

平成19年12月7日号

日象展初出品作品をご覧下さい。

作品名「夢想」

新人奨励賞

作品名「青漆文多様箱」 入選

六本木の国立新美術館において12月12日~24日までを会期として日象展が開催されますので お近くの方は是非足をはこんで頂きたいと思います。

上記の作品を搬入するにあたり津軽藩の開祖、津軽為信の霊屋がある弘前の革秀寺に

お参りしたのですが調度この日、霊屋の扉を開けて神楽を奉納していました。

何となく賞がつきそうな気がしたのですが、関係ないでしょうかね。

平成19年10月25日

八甲田山中の城ヶ倉渓谷に架かる城ヶ倉大橋から望む紅葉はピークを迎え、澄み切った青空と鮮

やかに色づいた赤や黄の葉が見事なコントラストを見せていました。

今年は、特別きれいに見えたのだけど夏が長かったのと関係ないですかねえ。

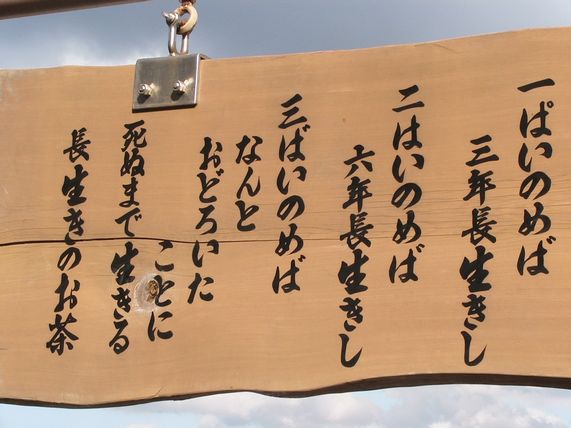

近くの「萱の茶屋」までおそばを食べに行ったのです

が、そこでは「長生きのお茶」なるものをふるまってい

て、頂戴したのですが寒かったせいもあり大変おいし

かったですよ。

おもしろい看板もありましたしね。

勿論一袋買いましたよ。

萱の茶屋から少しはなれたところにある田代平(たしろたい)

にある銅像を見に行きました。 映画「八甲田山」を見た

方が多いと思いますが、此の地一帯は特に暴風雪が激しく

吹き荒れ、多数の凍死者を出した所らしいんです。

豪雪の中に仮死状態のまま直立姿勢で救助隊に遭難位置

を知らせた後藤房之助は、雪中遭難凍死軍人を末永く顕彰

すべく、その象徴的存在として銅像となったそうですよ。

平成19年10月17日号

ある日役所から、見学者を受け入れてくれとの連絡があり

かる~い気持ちでOKしたのは良いのだけれど、後日打ち合

わせに来た職員の話を聞いてビックリ。

世界11カ国の人達で構成されているお客様との事。

さ~大変とばかりに説明用の工程板を用意したりでクタクタ

でした。

通訳の方が私から離れた時間は質問に対してひたすら

ジェスチャー!

何語かまるでわからない。

おまけに様々な国の美術館や博物館の方々だけに質問

内容が専門的でつかれましたねえ。

それでも何とか1時間30分をクリアしましたよ。

帰る間際記念写真を撮る事になったんだけどいきなり旗のような布を出したのだけどいったい何の旗でしょうね。

数日後の土曜日、堀越城跡現地説明会があることを聞き

つけて、野次馬根性旺盛な私は出掛けましたよ。

この堀越城は弘前城が築城されるまで津軽家の居城であ

ったわけで1594年~1610年まで使っていたらしいです。

内堀跡から色んな物が発掘され、その一つが写真の鉄砲

だま。 組み立て用プラモデルのパーツのように心棒に数

個の玉がくっついているんです。

左の写真は、武装するときの籠手(こて)の一部だということ

で鉄板に漆を塗り金箔を貼り付けたものでした。

約400年前のものでありながら、金箔はしっかり貼り付いた

状態で今更ながら漆の優秀さに驚いたわけです。

次の日の日曜日奥さんの実家のリンゴ畑に収穫の手伝いに行ったのだけど、 広い畑に身を置くとそれだけでストレス解消になりますね。

写真のりんごは、11月に入ったらもぎ取り予定の「ふじ」

です。 あまりにも綺麗に光り輝いてましたので、わざわざハシゴに登って上から撮ってみました。

平成19年9月4日号

平川市碇ヶ関は江戸時代の関所跡があり、

そこには人形などを配置するなどして当時を

リアルに再現した資料館がある。 ただ資料

が少なくて物足りなかった気がしたし、周りに

誰もいなかったのでちょっと不気味でしたね~

同じ平川市にある猿賀神社の池のコイです。

ちゃっかり、エサの自動販売機が設置されて

いてポイポイ投げ入れたらこの通り。

調度この日神社の修復をやっていて見学した のだけれど、

のだけれど、

現代人より先人達の方が技術的

には一枚上ですね。

平川市の近くに位置する田舎館村は毎年たんぼ

アートをやっています。田植えの時点で3~4種の

苗を植え分けて、成長とともに絵が浮き

上がってくる訳なんです。

昨年は「風神雷神」を題材にしてとても良

い出来で感動したのだけれど、今年はち

ょっとっとねえ・・・

やはり原画に忠実な方がいいね。

遠出して深浦町の十二湖まで行っちゃいました。

着色でもした様な青池のブルーに見とれてしまったのですが、

この色どこから出るの・・・・

平成19年7月5日号

津軽塗が江戸時代から続いてきたのは白い砥石が青森にあったお陰! と言う人がいます。 津軽塗の仕事は漆を塗っては研ぎ、塗っては研ぎを繰り返す訳ですが、この砥石は実にありがたい道具なのです。

ある日弘前の隣に位置する平川市に巨大な白い岩がある事を聞きつけて、早速出掛けたんです。 細い山道を随分時間をかけて車で走り回り何とか現場にたどり着いたんですよ!

あった! すげえ! でかい! みごと!

早速、白岩を少し削り取って見たのだけれど、

ガックリ・・・ 柔らかすぎる・・・ 使えない

せっかくここまで来たのだから「山菜でも収穫して帰らなきゃ」

と思い立ち、袋をもって奥の方へいきかけたところで注意書き

の立て札発見!

さてさてこのまま帰っても仕事が待ってるし・・・・

黒石市虹の湖で「シャクヤク咲き誇る」の新聞記事を思い出し

そちらの方へ ゴー

虹の湖公園北側の外周に沿って34品種、約700株の花壇が

整備されており、白い「銀的」や薄いピンクの「潮騒」、中心が白く盛り上がっている赤紫の「ビロードクイン」などの美しさに見とれてしまった。

平成19年6月18日号

近年、漆器産業の衰退とともに漆の需要が少なくなり 、 岩木山山麓で漆を生産していた斉藤氏が仕事を諦めて東京に出稼 ぎに行く事からこの話は始まった。彼の気持ちも分からないではない。 むしろもっとはやく決断すべきだったかも・・・・・でも7町歩の面積の中に7000本の漆の木を植林したのですから決心に時間がかかってあたりまえ。

ぎに行く事からこの話は始まった。彼の気持ちも分からないではない。 むしろもっとはやく決断すべきだったかも・・・・・でも7町歩の面積の中に7000本の漆の木を植林したのですから決心に時間がかかってあたりまえ。

それにしても漆採取の効率の悪さったら大変なもので、1本の木から採れる 量が牛乳瓶1本程度です。 それも4日置きに木に傷を入れて、流れ出る液をヘラですくい採っての総量なのですから。

採取する前の準備作業として6月~8月にかけて数回の草刈りが必要で荒れ放題になりつつある漆山をほっとけない有志15名が草刈り鎌を手にいざ出陣!

雑草刈には機械を5台用意したけれど、木を 痛めないよう手作業も必要なのです。

写真の彼はこの日頑張りすぎて翌日は午後からの仕事になったそうです。

昼近くになるとバテバテ者がではじめ小屋で一休み!

斉藤氏が10数年間使い込んだ10坪ほどの山小屋の

中には水洗トイレ・フロ等も完備!

ソーラーによるお湯も使えるすぐれもん小屋なのだ。

昼食のスタンバイはやはり年配者!

若いもんはひたすら草刈りに専念!

とにかくおいしいトン汁だった!

昼食の準備も完了し小屋の周りに有志が集まりだした。

ふと気になったのは、大きな袋を抱えていた人が何人か

いた事。

袋の中はワラビであった。

草刈りを集中してやらなかった事はまず間違いない!